Was ist Crowdfunding? Schwarmfinanzierung einfach erklärt!

Von Lana Iliev, BERGFÜRST Redaktion – aktualisiert am 28.03.2025

| Das Wichtigste in Kürze |

|---|

|

| Wussten Sie, dass… |

|---|

|

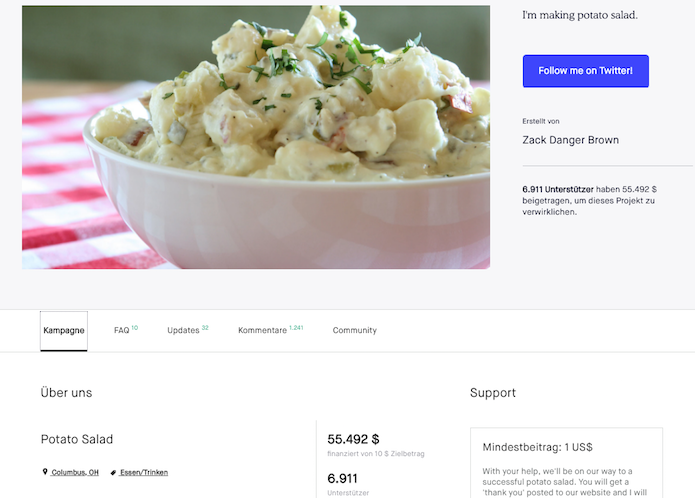

… der US-Amerikaner Zack Brown mit seiner Crowdfunding-Kampagne mehr als 55.000 € im Jahr 2014 einsammelte, um die Zutaten für einen Kartoffelsalat zu kaufen? |

Crowdfunding hat sich in den letzten Jahren als Finanzierungsmittel für enthusiastische Menschen und auch Unternehmen

etabliert, um Ideen zum Leben zu erwecken und Träume zu verwirklichen. Ob es sich um neue Technologien, kreative

Kunstwerke oder soziale Initiativen handelt – Crowdfunding hat die Art und Weise revolutioniert, wie Projekte

gestartet und realisiert werden.

Doch was ist Crowdfunding überhaupt und wie genau funktioniert es? Erfahren Sie hier, wie auch Sie mit Hilfe dieser

Finanzierungsmaßnahme Ihr neues Projekt verwirklichen können.

Was ist Crowdfunding?

Crowdfunding ist eine Form der Finanzierung. Der Begriff „Crowdfunding“ leitet sich aus dem Englischen ab: „Crowd“

steht für eine Menschenmenge, während „funding“ von dem englischen Substantiv „Finanzierung“ stammt. Crowdfunding

ist auch bekannt als Schwarmfinanzierung (eine Finanzierungsform, bei der viele Menschen durch kleine Spenden eine große Menge an Geld

sammeln) und wird dafür genutzt, ungewöhnliche und kostengünstige Projekte zu

finanzieren[1].

In der Regel stellen Künstler, Aktivisten, Veranstalter und Unternehmer auf einer Internetplattform ihre

unterschiedlichen Crowdfunding-Projekte vor. Als Anleger bzw. Geldgeber müssen Sie sich auf der Plattform

registrieren, die das Projektvorhaben vermittelt, für das Sie sich interessieren. Anschließend kann man das Projekt

– oder auch mehrere Projekte – auswählen und den gewünschten Betrag online investieren. Wird ein Mindestbetrag

angegeben, so liegt dieser meist im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend erhält der Projektinitiator bzw.

Kapitalsuchende das Geld direkt oder es wird – nach Erreichen der Fundingschwelle durch einen Treuhänder überwiesen.

Mit der Fundingschwelle ist der Geldbetrag gemeint, der mindestens notwendig ist, um das Projekt realisieren zu

können.

Sollte die Schwelle nicht erreicht werden, wird Ihnen als Anlegerin oder Anleger das Geld zurückgezahlt. Die

Finanzierungsplattformen unterstützen die Anleger während des gesamten Prozesses mit Infomaterialien – auf der

Webseite, per E-Mail oder auch per Telefon. Außerdem kann man bei den meisten Finanzierungsplattformen auch bereits

vorab mit dem Initiator des Projekts in Kontakt treten und offene Fragen klären.

Wie aus Crowdfunding das Crowdinvesting wurde

Zu Beginn lag der Fokus von Crowdfunding-Plattformen auf der Finanzierung einzelner Ideen, Projekte und Aktionen. Die

Crowd, die als Kapitalgeber diese Vorhaben mit Geldspenden unterstützte und ermöglichte, wurde entweder mit dem

geförderten Produkt oder Prototyp, kleineren Geschenken, Ehrung als Unterstützer durch Namensnennung oder auch (z.B.

bei gemeinnützigen Projekten) gar nicht belohnt.

Relativ bald entstand mit der Gründung von ProFunder in den USA im Jahr 2009 jedoch auch das Crowdinvesting. Über

diese Plattform warben junge Unternehmen oder auch Gründer von Startups Venture Capital ein. Für Anleger stand hier

das Erreichen einer Rendite im Mittelpunkt. Und da sich über die Plattform eine große Menge an Investoren

zusammenschließen konnten, mussten die Beträge pro Anleger nicht hoch sein. Auf diese Weise war es Kleinanlegern zum

ersten Mal vergönnt, mit ihren Investments von Renditen, wie sie nur institutionelle Anleger erzielen konnten, zu

profitieren. Als Gegenleistung erhalten die Geldgeber eine Gewinnbeteiligung an dem jeweiligen Unternehmen. Meist

werden die Unternehmensbeteiligungen dabei mit partiarischen Nachrangdarlehen, stillen Beteiligungen oder

Genussscheinen realisiert.

In Deutschland hat sich insbesondere der Bereich Immobilien-Crowdinvesting etabliert. Die Schwarmfinanzierung von

Immobilien bietet Anlegern die Möglichkeit, Darlehen für Bauprojekte bereit zu stellen und im Gegenzug attraktive

Zinsen zu verdienen.

Bereits im Jahr 2020 betrug das Volumen in diesem Segment 254,9 Mio. € – etwa 200 Mio. € mehr als im Bereich der

Unternehmensfinanzierung.

Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending

Worin liegt der Unterschied zwischen Crowdfunding, Crowdinvesting und Crowdlending? Eine Übersicht:

| Bezeichnung | Erklärung |

|---|---|

| Crowdfunding | Spendenbasiertes Crowdfunding (Donation): Es wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet, und die Investoren der Kampagne erhalten typischerweise keinen materiellen Ausgleich. Gegenleistungsbasiertes Crowdfunding (Reward): Die Crowd fördert mit ihrem Kapital ein Produkt oder Kulturgut, das sie im Anschluss erhält bzw. konsumieren möchte. |

| Crowdinvesting | Beteiligungsbasiertes Crowdfunding: Die Geldgeber eines Projekts werden mit einer Gewinnbeteiligung oder der Verzinsung des eingesetzten Kapitals belohnt. |

| Crowdlending | Kreditbasiertes Crowdfunding, P2P-Kredite: Anleger vergeben Kredite an Privatpersonen und erhalten dafür Zinsen. |

Fünf skurrile Crowdfunding Geschichten

Crowdfunding hat in den letzten Jahren eine Fülle von innovativen und oft skurrilen Projekten hervorgebracht – von

kuriosen Erfindungen bis hin zu ungewöhnlichen kulturellen Initiativen. Wir zeigen Ihnen im Folgenden fünf der

skurrilsten Crowdfunding-Geschichten. Sie zeigen, dass mit der richtigen Idee und genügend Unterstützern selbst die

verrücktesten Visionen Wirklichkeit werden können.

55.000 € für einen Kartoffelsalat

Im Sommer 2014 startete der US-Amerikaner Zack Brown auf der weltweit größten Crowdfunding-Plattform Kickstarter eine

der wohl bis heute bekanntesten Crowdfunding-Kampagnen. Sein Ziel: 10 $ einzusammeln, um die Zutaten für einen

Kartoffelsalat kaufen und zubereiten zu können.

Quelle: Kickstarter

Die Crowdfunding-Kampagne, die vermutlich aus einem Scherz heraus entstand, fand innerhalb von 30 Tagen über 6.000

Unterstützer, die Brown mehr als 55.000 € für sein Kartoffelsalat-Vorhaben zukommen ließen. Ein ziemlich verblüffter

Brown spendete den Großteil des gesammelten Geldes an Obdachlosen-Projekte in seiner Heimatstadt.

Hello, is it me you’re looking for?

Doch der Kartoffelsalat war bei weitem nicht das erste bizarre Crowdfunding-Projekt. Im Jahr 2013 sammelte die

spanische Künstler der Gruppe Hungry Castle über 8.000 $ ein, um einen überlebensgroßen, aufblasbaren Kopf des

Sängers Lionel Richie herzustellen.

Insgesamt 211 Personen unterstützten das Vorhaben der Künstlergruppe innerhalb von 26 Tagen. Ausgestellt wurde der

fertige Ballonkopf im September 2013 auf einem Musikfestival im Süden Englands.

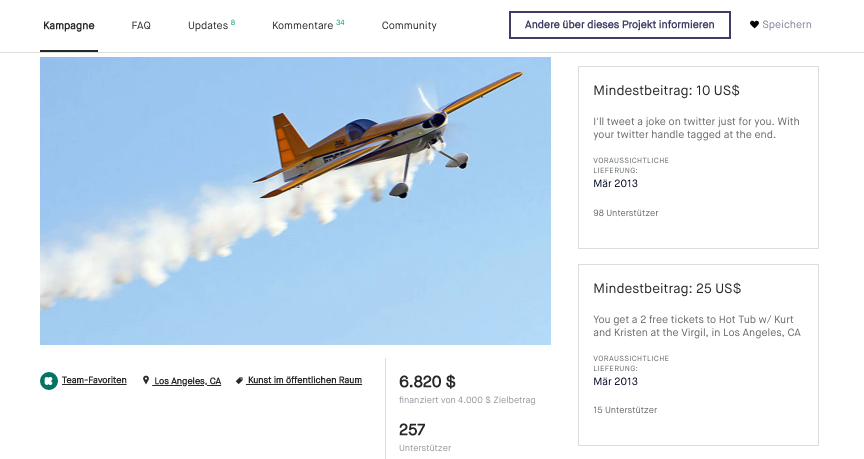

Humor am Himmel

Auch der US-amerikanische Comedian Kurt Braunohler nutzte im Jahr 2013 Crowdfunding, um sein „Cloud Project“ zu

realisieren. Sein Finanzierungsziel: 4.000 $ einsammeln, um einen Piloten damit zu beauftragen, etwas in den Himmel

zu schreiben.

Die 257 Unterstützer des Projekts vermachten Braunohler über 6.800 $. Durch ihre Investition erhielten sie zudem ein

Stimmrecht bzgl. des Spruchs, der am Himmel erscheinen sollte. Ihre Wahl fiel auf „How do I land?“.

Quelle: Kickstarter

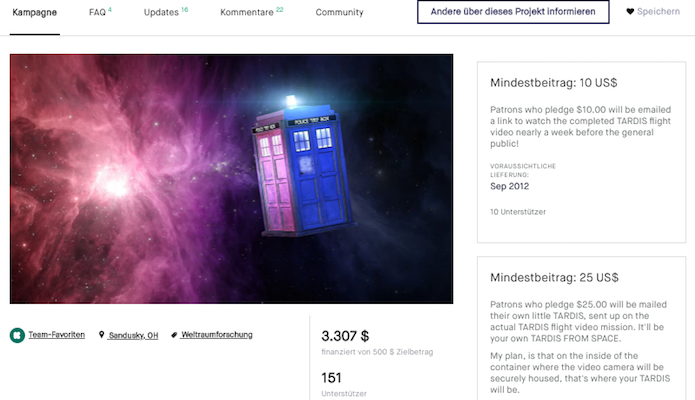

110 im Weltall

Ein weiteres Crowdfunding-Projekt, ebenfalls aus dem Jahr 2013, verfolgt die Intention, ein britisches

Polizei-Notrufhäuschen ins Weltall zu schießen. Das seltsame Geschoss ist dabei TARDIS nachempfunden: Raumschiff und

Zeitmaschine bekannt aus der britischen Kult-Science-Fiction-Serie Doctor Who.

Das ambitionierte Projekt fand mehr als 3.000 Unterstützer und wurde mit fast 89.000 $ gefördert. Passiert ist bisher

jedoch leider nichts. Den Kommentaren auf der Plattform lässt sich entnehmen, dass einige der Förderer inzwischen

das Gefühl haben, Hochstaplern auf den Leim gegangen zu sein.

Quelle: Kickstarter

Hermien – die ausgebüxte Kuh

Nicht alle bizarren Projektideen gehören dabei den frühen Jahren des Crowdfundings an. Im Jahr 2018 wurde ein

Crowdfunding-Vorhaben in den Niederlanden gestartet, um eine Kuh namens Hermien vor dem Schlachthof zu retten.

Hermien büxte im Dezember 2017 aus, als sie zusammen mit einer anderen Kuh namens Zus in einen Lastwagen geladen

werden sollte. Sie versteckte sich fortan in einem nahegelegenen Wald. Die Geschichte von der Flucht fand Anklang

auf Twitter, wo sich Nutzer unter dem Hashtag #JeSuisHermien für die Freiheit der eigenwilligen Kuh einsetzten.

Die Resonanz war dabei so groß, dass selbst ein Mitglied des niederländischen Königshauses (ebenfalls über Twitter)

den Vorschlag unterbreitete, eine Crowdfunding-Kampagne für die Rettung von Hermien zu starten. Ein solches Projekt

wurde daraufhin ins Leben gerufen und nahm nach eigenen Angaben um die 50.000 € ein. Das reicht für die lebenslange

Versorgung beider Kühe auf einem Rinder-Gnadenhof.

Quelle: YouTube / Hans Wolters

Kaufen Sie Gold

direkt vom Hersteller

-

Monatlich ab 10 € Gold kaufen

-

Jederzeit zum aktuellen Kurs verkaufen

-

Keine Lagergebühren

Crowdfunding: Ein Internetwitz?

Keineswegs. Zwar sprechen die angeführten Beispiele dafür, dass Crowdfunding als Finanzierung für absurde Ideen

Karriere macht, faktisch handelt es sich dabei jedoch eher um Ausnahmen. Das Prinzip des Crowdfundings oder der

Schwarmfinanzierung ist ein alter Hut: Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Sockel der Freiheitsstatue in New York durch

160.000 Einzelspenden finanziert.

Das aufkommende Internet war wie geschaffen für diese Finanzierungsform. Schließlich gelingt erst jetzt die

Vernetzung von vielen Einzelpersonen mühelos – ebenso die Akquise und die Organisation von großen Spendergruppen. Im

Jahr 2008 wurde die erste Crowdfunding-Plattform namens Indiegogo gegründet[3]. Der Schwerpunkt lag hier zunächst auf

der Finanzierung von Filmen. Die Plattform wurde jedoch recht schnell auch für anderweitige Projektideen und

Vorhaben genutzt.

Im Jahr 2009 kam mit Kickstarter die zweite Crowdfunding-Plattform hinzu, mit dem Ziel Musikern, Künstlern und

Erfindern ohne Eigenkapital eine Möglichkeit zu bieten, ihre Projekte zu finanzieren[4]. Eines der Produkte, das

ursprünglich auf dieser Finanzierungsplattform vorgestellt wurde, war beispielsweise die Virtual Reality Brille

Oculus Rift.

Im Folgejahr wurde in Dresden mit Startnext die erste deutsche Crowdfunding-Plattform gegründet[5]. Startnext ermöglicht

die Finanzierung von Ideen, Projekten sowie Startups und gilt bis heute als Marktführer unter den

Crowdfunding-Plattformen in Deutschland. Unter anderem konnten die Gründer der Flüchtlingsuniversität Kiron hier

ihre erste Finanzierung schließen. Noch ein Jahr darauf, im Jahr 2011, startete mit Seedmatch eine weitere bekannte

Crowdfunding-Plattform.

Ist Crowdlending die Kreditform der Zukunft?

Das erfahren Sie hier.

Crowdfunding für Immobilien?

So funktioniert es.

Goldsparpläne im Test:

Die 10 besten Anbieter

-

Durchschnittlich 8,3 % p.a. Rendite über 20 Jahre

-

Sparpläne können günstiger sein als Direktkauf

-

Aber: Nicht jeder Sparplan lohnt sich

Bild-Copyright: © PantherMedia / AndreyPopov

Quellenangaben